Column

日本と世界の補聴器事情

1 補聴器適合判定医、言語聴覚士とは

補聴器適合判定医とは、厚生労働省が指定する補聴器適合判定医講習会を修了した耳鼻咽喉科医のことで、補聴器相談医よりも詳しい知識を持っています。

また、指定の機器が揃っていることなどの施設基準を満たすことで、補聴器適合検査を実施することができます。これにより、これから使用する補聴器や現在使用中の補聴器が「しっかり合っているか?」を専門的に調べることが可能です。

言語聴覚士は、聴覚や言語、コミュニケーションに関する専門知識と技術を持つ国家資格保有者です。補聴器装用者に対しては、聴力の評価やリハビリテーション、聞こえの改善に向けたトレーニングなどを行います。

また、患者さん一人ひとりの生活環境やニーズに合わせた最適な補聴器の選定や使用方法の指導も行い、日常生活でのコミュニケーションの質向上をサポートします。

2 世界の補聴器を取り巻く状況

① 世界の補聴器使用率

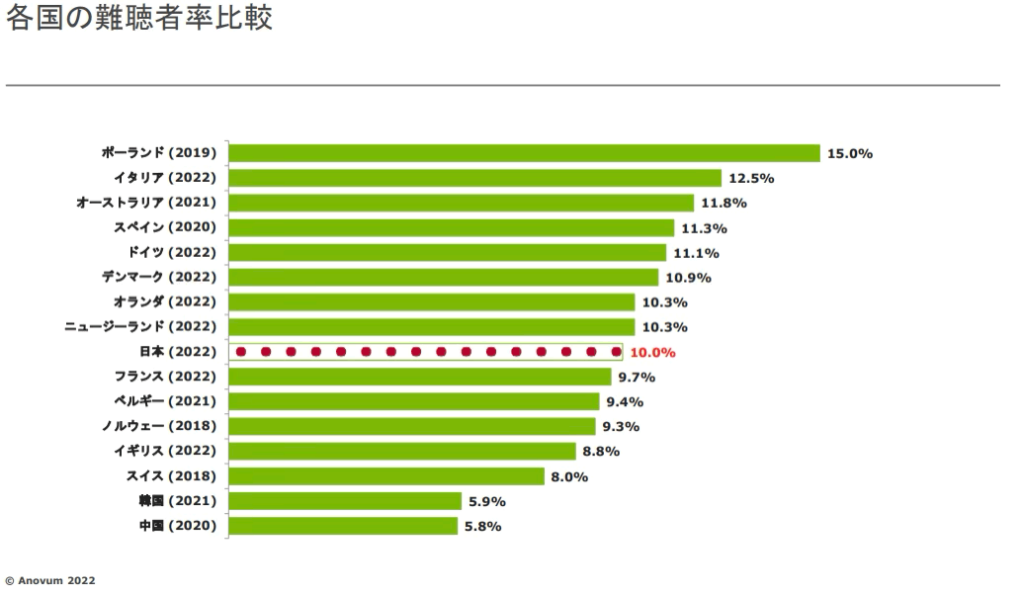

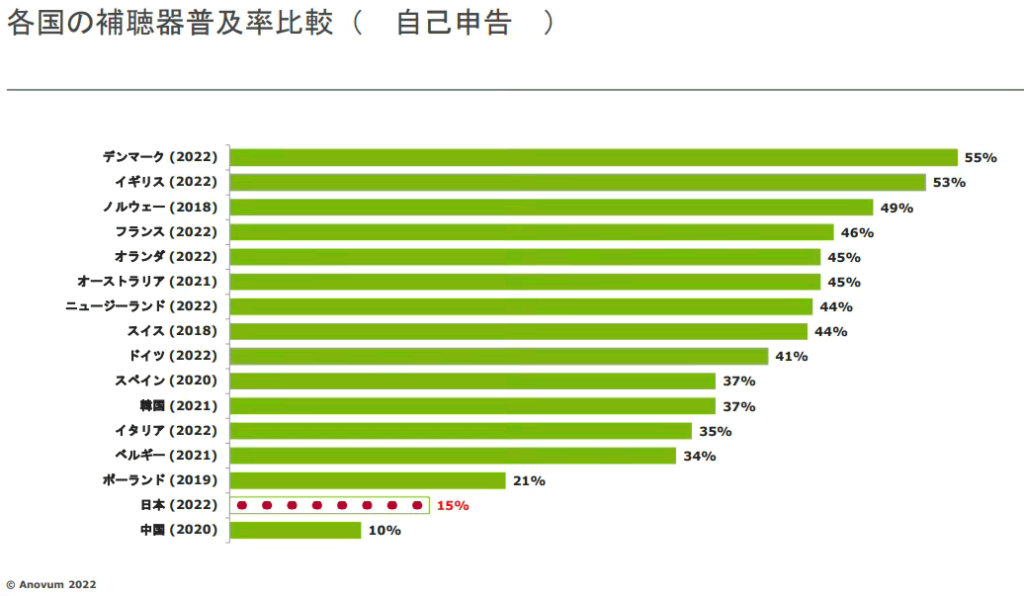

世界各国の難聴者割合と補聴器の普及状況を比較すると、日本では難聴者が比較的多いにもかかわらず、補聴器の普及率が他国に比べて非常に低いことが明らかです。例えば、1位のデンマークでは50%以上の普及率を示していますが、日本ではわずか15%程度にとどまっています。こうしたデータから、日本において補聴器への認知向上と普及活動の重要性が浮き彫りになっています。

出典:JapanTrak 2022調査報告PDFp101

https://hochouki.com/files/2023_JAPAN_Trak_2022_report.pdf

出典:JapanTrak 2022調査報告PDFp102

https://hochouki.com/files/2023_JAPAN_Trak_2022_report.pdf

3 日本の補聴器を取り巻く状況

① 高齢化社会、難聴患者数

日本の急速な高齢化に伴い、難聴患者数も増加の一途をたどっています。統計局のデータでは、総人口に占める65歳以上の割合が30%近くに達し、その中で特に加齢性難聴に悩む方が急増しています。75歳以上の高齢者の半数以上が何らかの聴覚障害を抱えていると推定されています。

② 補聴器の使用状況

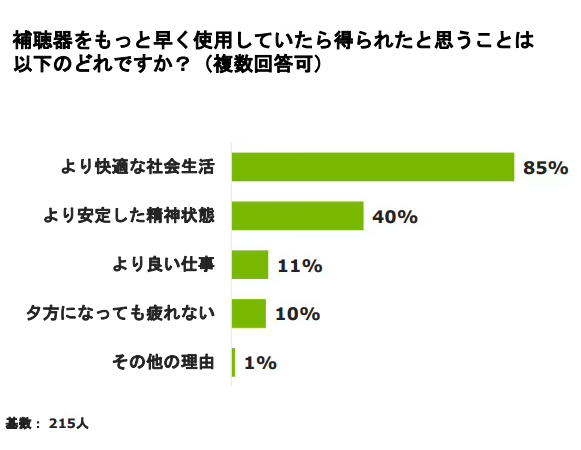

一般社団法人「日本補聴器工業会」などが1万4061人を対象に実施した調査によると、難聴を自覚している方のうち、補聴器を所有している割合は15.2%と低い割合にとどまっています。ただ、全補聴器所有者のうち51%は、もっと早く補聴器を使用していればよかったと思っているという結果が出ており、そのうち85%の方が「より快適な社会生活が送れていたと思う」と回答しています。これは、補聴器の性能向上やフィッティング技術の進化によるものだと思われます。

出典:JapanTrak 2022調査報告PDFp50

https://hochouki.com/files/2023_JAPAN_Trak_2022_report.pdf

③ 補聴器の満足度

補聴器の使用における満足度は全体で50%を超えており、特に正しくフィッティングを受けた場合にはその満足度が70%を超えることが報告されています。当クリニックでは、専門的な知識と技術を活かし、患者さんに最適な補聴器の選定と調整を行っています。

あべ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニックでは、補聴器適合判定医と言語聴覚士による専門的な知識と技術で満足度の高いサポートを行っております。補聴器を決して安いものではありませんので、これから補聴器の検討をされる方はもちろん、「買ったはいいが使っていない」という方、「他店で買ったが聞こえの調整をしてほしい」という方もお気軽に受診ください。